伝統風水とは何かというと、中国発祥の風水のことをいいます。

日本では風水と一口に言うと、中国発祥の風水ではなくその一部を用いた独自の観法を言うことが多いようです。

たとえば気学家相などを、同じように住居を判断するため風水といっているのをよく目にします。

鬼門、裏鬼門などの考え方もこちらに入っています。

しかし、伝統風水はそれらのものとはまったく違うと言っていいと思います。

地形から出発した伝統風水

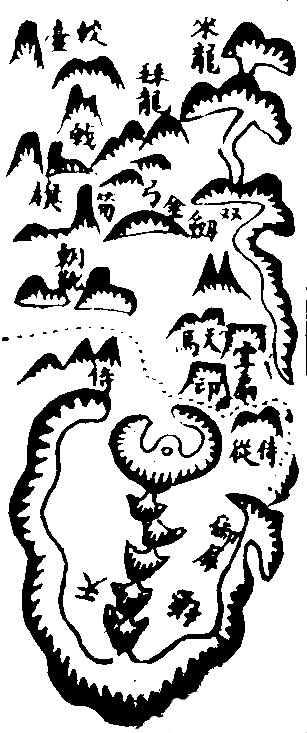

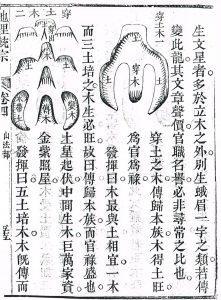

伝統風水では、巒頭(らんとう)という地形などの形や大きさ、勢いなどで判断する技法があります。

そして、この巒頭風水が風水の出発点であり、その歴史は古代から続いています。

そもそも風水という言葉すらない時代、それは堪輿(かんよ)と呼ばれていました。

堪は天を表し、輿は地を表します。

つまり天体の様相が、大地に反映していると考えていました。

そのような儒学による敬天思想が反映され、地形の様相から大地の「気」をいかに読み解くかという巒頭の技法が発達しました。

龍(りゅう)、穴(けつ)、砂(さ)、水(すい)という巒頭の代表的な言葉は、それぞれ巒頭における重要な要素をあらわしています。

龍とは山脈のことであり、大地の「気」が旺盛に流れる道でもあります。

穴とは龍を流れる気が集約する場所をいい、平らな場所という意味でもあります。

砂とは穴を風から守る地形的条件で龍脈のように、連なる山々というより単独の山や構造を言います。

水とは川や湖、海などを言い、これら龍穴砂水の条件が、どのようになっているかを巒頭風水では詳しく論じています。

風水という言葉を世に出したといえる書物が「葬経」という古典書ですが、そこには

「経に曰く、気は風に乗らば則ち散じ、水に界さるれば則ち止まる。古人はこれを聚目て散ぜざらしめ、これを行かせるも止まること有らしむ。故にこれを風水と謂う。風水の法、水を得るを上と為し、風を蔵するはこれに次ぐ」

と書かれています。

分かりやすくいうと、気は風によってちってしまい、水に溶けこんで留まるということなのです。

先ほどの巒頭の条件である龍穴砂水のすべてが、大地の気の流れを読み、気が集まっていて散らない場所を見つけることや、その場所を守るために積み上げられた技法なのです。

方位の風水について

また天体の運行をもって暦を作り、時間の影響と方位の影響を加味して考える風水技法が巒頭の後に発展してきました。

方位、時間の風水を理気(りき)風水といい、多くの人たちは理気風水のことを風水ととらえているようです。

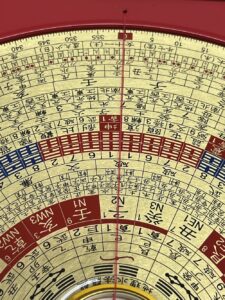

その原理は陰陽、五行、十干、十二支、八卦など、易経などにも詳しく書かれている理気学説です。

理気風水には、大きくわけて2つの系統があります。

1)三合派・・・巒頭を主体とし十二支の三合会局を理論の根本においている技法です。

2)三元派・・・理気を主体とし、八卦の変化を理論の根本においている技法です。

時間の流れから考えると、巒頭風水から出発した風水が陰宅(皇帝など位の高い貴族のお墓)の吉地を探したり、良い都市を探すために用いられました。

そして、葬儀の形式が儒教などの影響で高度になり、より複雑化していきました。

遺体の埋葬方法(日時や向きなど)もそれと共に発達していきました。

時間や方位を扱う風水を理気風水といいます。

その過程で、「葬経」などの風水古典が巒頭、理気どちらも記されるようになっていきました。

やがて文明が発達し、都市に人々が住むようになると山、川などの地形的な影響の少ない都市では、巒頭より理気技法が大いに用いられ発展していきます。

さまざまな技法が三合派、三元派ともに百花繚乱生まれていきました。

そして、後発の三元派は清代から勢力を一気に伸ばしていき現代に至っています。

現代の伝統風水

では現代の日本で伝統風水にふれようとするなら、どんな風水に出会うでしょうか?

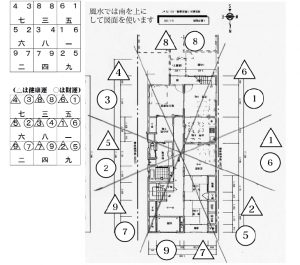

最初に書きました日本独自の風水的な占術ではなく、正当な伝統風水をさがすとおそらく三元派の玄空飛星(別名フライングスター)風水でしょう。

その他にも八宅派と呼ばれる比較的簡易な風水も、書籍としてはかなり存在しています。

しかし、住居の間取りを細かく分析し、問題があればさまざまな改善方法を提示できる玄空飛星派風水は、日本だけでなく世界中に広がっています。

ただそのことが問題がないわけではありません。

玄空飛星派風水を習得すると、その的確な分析力と処方による強力な変化にとりつかれ、理気技法だけに片寄った判断になりやすいところがあります。

風水の歴史を振り返ると分かるように、巒頭(地形や勢い)をまったく考慮しないということは、片手落ちとなってしまいます。

また、三合派の技法を軽んじて用いない傾向もありますが、それも間違った考え方といえます。

それぞれの技法は得意な範囲や用い方が全く違います。

三合派には、優れた龍法、砂法、水法がありそれを個別に分析し対処する方法に優れているのです。

ですから、1つの技法だけに片寄るのではなく、多くの技法を適宜用いて分析、対策することが理想的な伝統風水の用い方だと思っています。

伝統の系譜

それでは現在にその伝統風水を継承している風水師、または書籍は存在するか?ということですが

もちろん存在しています。

古典の書籍にはわざと間違った事を書かれていたり、分かりにくく書かれている部分があったり

また、専門知識の蓄積がないと読み解けない部分も沢山あります。

ですから、古典の書籍を購入し独学で学習するのは限界があります。

事実そのように学習し国内で活躍した先生も知っています。

しかし、本来は伝統技法の伝承者たる大陸や台湾、香港の正しい先生(老師)につき、秘伝ともいえるコツを教えていただくことで、正しい知識、技法を習得できる事が多いのです。

日本で伝統風水の書籍を求めるなら、その著者の先生を調べてみてください。

また風水の鑑定をお願いするなら、その風水師の先生を調べてみてください。

先ほどお話した伝統を継承した師についていないのでしたら、それは伝統風水ではないと考えた方が良いでしょう。

私も正しい伝統を継承した先生から風水を学び続けています。

伝統風水師に直接学べる講座はこちらです⇒風水師入門講座

伝統風水の通信講座はこちらです⇒伝統風水初級通信講座