私たちが住む日本は国土の4分の3が山地であるといわれています。

私たちが住む日本は国土の4分の3が山地であるといわれています。

山地が4分の3であるなら当然、山を削り平地を作り出す川も数多く流れているわけです。

山と川、これこそが風水の源流であり、大地の力、自然の力を考慮しない風水などあり得ないのです。

たとえ都市部(平野部)に住んでいたとしても、起伏は必ず存在し、雨水の流れは川となって海に注ぎ込みます。

また都心では信号が変わると人が一斉に流れ、満員電車が行き交います。

人の体も60%~80%が水であるといわれています。

水の固まりである人が、大勢道路を行き交うならば、大量の水が移動している事になります。

それを川と見なすことは、むしろ自然なのではないでしょうか?

同じように電車、車道も水の影響を表すと考える方が自然だといえるでしょう。

つまり風水を考えるとき、それが狭義の風水(陽宅=住まいの風水)であったとしても、周りの地形、環境を考慮しないでは何も判断することは出来ないし、改善することも不可能です。

つまり地理風水を知ること無しには風水を語ることは出来ないのです。

そして地理を考慮する風水が、風水の原点であり出発です。

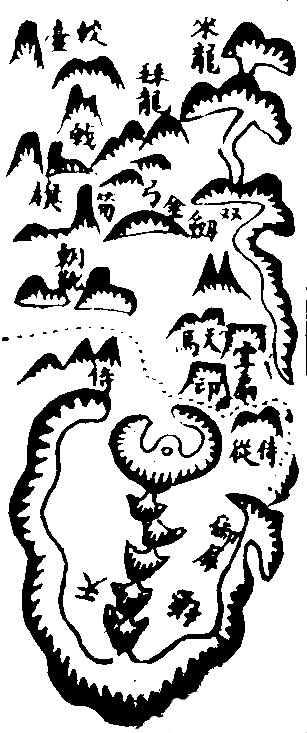

地理風水にはいくつかの原則があります。

その代表的なものが、地理五訣といわれています。

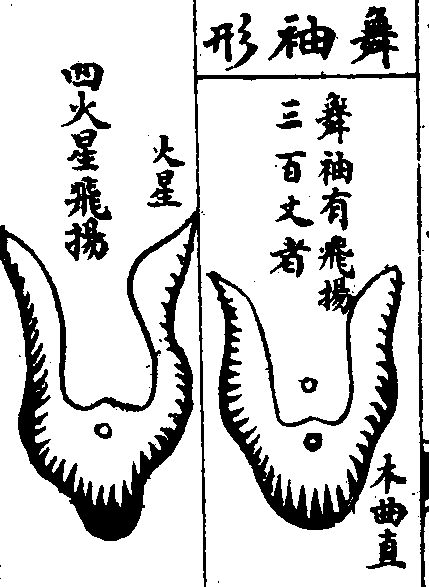

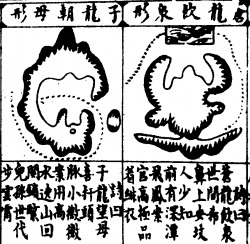

龍、穴、砂、水、向(りゅう、けつ、さ、すい、こう)

龍=山、山脈

穴=龍穴のもいい、龍のエネルギーの収束点、あるいは平らな土地

砂=龍穴の周りを取り囲む凸、風を留める構造

水=穴の前方を過ぎる川、あるいは池、湖など

向=お墓や建物の向き

これらの要素の善し悪しを総合的に分析し良い龍穴にお墓を造る事から風水は出発したのです。