それぞれ、特徴をもった技法を持っているわけです。

技法ごとに、方位を測る羅盤もかなり違いがあります。

写真は三元派の羅盤です。

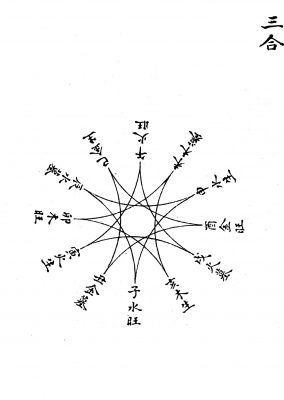

技術としての大きな違いをあげると 三合派は、十二支の三合会局(さんごうかいきょく)が理論の根本となっています。

三合会局とは、四柱推命をかじったことがある人なら聞いたことがあると思います。

十二支のうちで、申子辰が出会うと、非常に強い結びつきで水の五行となり 亥卯未が出会うと、木の五行となり 寅午戌が出会うと、火の五行となり 巳酉丑が出会うと、金の五行となります。

これを三合会局といいます。

このように五行の質の変化を、形や方位でも重視しているのです。

ある意味あいまいで、感性が必要なものが多く、習得にも時間がかかります。

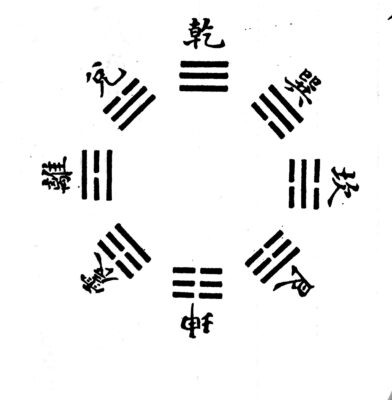

三元派は時間や数式を易の八卦(はっけ)に変換して、計算で結果をもとめる技法です。

理論は難しいものが多いですが、一度理解してしまえば常に計算ですので、答えは一定です。

意外に書物などでも、学びやすいといえるでしょう。

ただし、かなり広範囲の専門知識が必要になります。

そして、これらの技法、流派は時間の流れと共に変化しています。

地形(巒頭)主体の三合派から方位を重視する風水(理気=りき)がうまれ、その後理気主体ともいえる三元派が発展しました。

地形(巒頭=らんとう)からくる影響は、二つと同じ山がない事を考えれば、教科書だけで簡単に学べないことは想像できると思います。

しかし目に見えるのが地形なので、こちらは量や形を主としており、反対に理気(方位や時間)は目に見えないため、どちらかといえば質を重視しています。

そして現代、地形(巒頭)主体だった風水が見直されつつあります。

地形(巒頭の理論)と方位(理気の理論)を正しく併用することが、より正しい結果につながっていくことがわかってきたからです。

すべての文化や、技術などにもいえる事ですが、始まりは一つだったものがやがて別れ、時がたって再び出会いさらに発展する。

伝統風水も、そのように変化する時代を迎えているようです。

地形を重視する伝統風水についての関連記事はこちらをご覧ください。

伝統風水師秀山