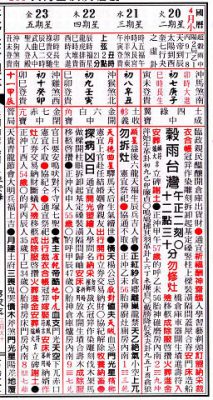

日選びの風水(擇日:たくじつ)には黄道吉日(こうどうきちじつ)という言葉があります。

黄道というのは、太陽の運行を表しているのですが、建物の向きで太陽のエネルギーをもっとも受ける事ができるという日があるわけです。

それで、その最も強いエネルギーを受けることができる期間に、建築を初めるという方法を、太陽到山向法(たいようとうざんこうほう)といいます。

正確には、太陽の角度(季節)と家の坐、向の三者の関係を見ています。

たとえば、建物の坐山(ざざん=建物の向きの反対)が北で、さらに二十四方位でいう壬(みずのえ:八方位の北の三分の一で北西寄り)の建物の場合

建築に良い日は四種類選べるのですが、大寒から立春と、大暑から立秋と、小満から芒種、秋分から寒露です。

この方法は、節気と節気の間の期間であれば良いので、結構たくさん選べる日があります。

工事初めには、この方法で選ぶことで、その住居にとって建築に良い気を受けられる日に始められるということです。

ただし、それに付け加えて家の主人の生まれ年のえとを攻撃する日、その他避けるべき日がいくつかあります。

それが冲、三殺、箭刃などです。

たとえば巳年生まれの人にとって冲は亥

三殺は寅、卯、辰ですが、擇日では辰だけです。

箭刃は未、丑です。

いくら良い日となっても、これらの十二支が巡る日は避けなければいけません。

このように太陽からのエネルギーを生かす擇日は、かなり古代から行われていたようです。

それぐらい伝統と信憑性がある方法といえるでしょう。

その他にも月の運行を用いている二十八宿や、太陽と十二支の運行を用いている十二建徐などの古くからの吉日選びの技法があります。

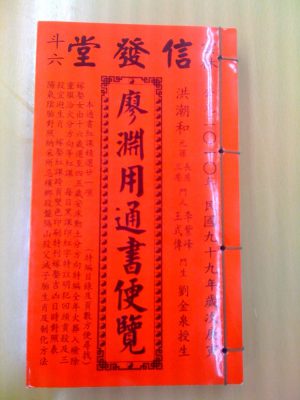

それらを網羅して編纂されているのが、現在でも毎年発酵されている暦で、一般的に通書と呼ばれるものです。

日本の九星暦とは分厚さも、内容の濃さもまったく違います。

そして、実際日を選んだ結果の善し悪しが間違いなく精度が高く信頼できるのです。

ですから、これから重要な事を行う場合、安易に大安だからと選ぶのではなく、正しい日選びを行って欲しいと思います。

通書については、ちょっと勉強すればかなり使えるようになりますので、ぜひ取り組んでみてください。

こちらで通信講座を紹介しています。

伝統風水師秀山